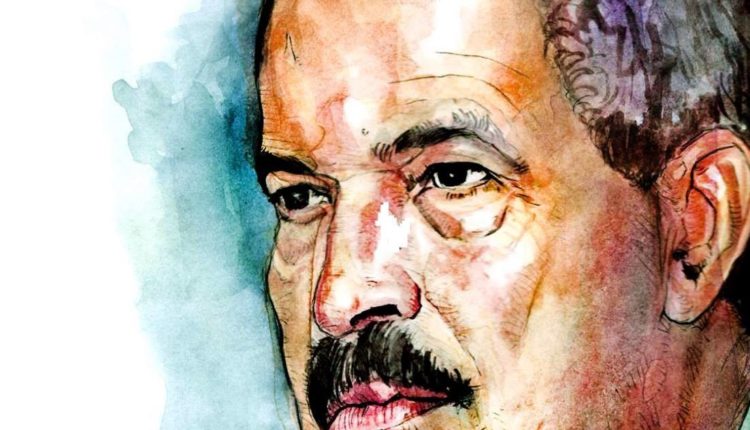

تمثال ابن بطوطة

سعيد يقطين

للعديد من المدن العربية تاريخ عريق. ويكفي أن نتصفح مجلدات تاريخ بغداد ودمشق ليتبين لنا ذلك بجلاء. كما أن الكثير من هذه المدن التاريخية عرفت برمزيتها ومميزاتها. فهذه دار السلام، وتلك الفيحاء أو الشهباء، لكننا حين نزور هذه المدن التاريخية فإننا قلما نعثر على آثار ذاك التاريخ ومعالمه. فلا هي مدن أصيلة يفوح منها عبق التاريخ، ولا هي عصرية تنم عن اتصال حقيقي، لا مزيف، بالعصر. لم يضِع من مدننا، باستثناء مدن قليلة جدا (مثال فاس) البعد التاريخي القديم فقط، فحتى المعمار الاستعماري القريب الذي نجده في بعض المدن العربية عرضة للتلاشي.

لقد صارت مدننا بلا تاريخ عريق ولا حديث. بل نجد قرى كبرى بلا ملامح ولا هوية. لذلك لا نقدم للمواطن أو العابر سوى الطبيعة البكر قبل أن تدنسها يد الفساد، أو الآثار التاريخية التي قاومت الزمن (الأهرام مثلا). يكفي أن نقارن ما فعلته إسبانيا بالتراث العربي الأندلسي، وما قمنا به حيال تراثنا المعماري لنرى الفرق الشاسع بين مدنهم ومدننا. إن ذهنية الفساد والرداءة لا علاقة لها بالصلاح والجمال. كما أن لا علاقة لهذه للذهنية نفسها بالتراث وإن ادعت الأصالة، ولا بالمعاصرة، وإن زعمت أنها مع الحداثة.

يكفي المرء أن يزور أي عاصمة أوربية ليجد الاهتمام الكبير بما يتصل بالتاريخ والهوية. ومن يزر بيكين، ولو لمدة شهر كامل، لن يتمكن أبدا من الإحاطة بكل معالمها التاريخية، أو ينجح في إخفاء إعجابه ودهشته بالمجهود الذي بذل في سبيل صيانتها وجعلها فضاء للاطلاع على الحقب التاريخية المتعددة التي تصل الماضي بالحاضر، وتقدم لنا صورا عن الحضارة الصينية الراقية. حتى الغابات تحضر بعمقها التاريخي الذي تراه مسجلا على شجرة معمرة بقرون، وهي محملة على أركان تجعلها تقاوم الزمن؟

سبق أن كتبت عن ضريح ابن بطوطة في مدينة طنجة، وأشرت إلى أن زيارتي القديمة إلى طنجة جعلتني أتأسف على الإهمال والجحود والإنكار الذي يطبع علاقة مدننا برموزها وآثارها. وقرأت منذ مدة ليست ببعيدة عن الاهتمام الذي أولي إلى قبر ابن بطوطة على إثر إصرار وفد صيني على زيارته. وقبيل أيام قلائل ولدت فكرة إقامة تمثال لابن بطوطة على إثر لقاء ضم المجلس الجماعي لمدينة طنجة ووفد من السفارة الصينية بالمغرب حيث بين المستشار الثقافي للسفارة الصينية أن هناك تمثالا لابن بطوطة في إحدى المدن الصينية، وأن الصين مستعدة لإقامة صورة مماثلة لهذا التمثال في مدينة طنجة.

لجأت عمدة مدينة طنجة إلى مراسلة المجلس العلمي المحلي لاستصدار فتوى حول إمكانية نصب تمثالين، أحدهما لابن بطوطة، والآخر لبطل الأسطورة الإغريقية هرقل. ولقد حولت الرسالة إلى المجلس الأعلى لإصدار الجواز أو المنع. لقد خيضت نقاشات كثيرة حول التصوير والتجسيم في التراث العربي الإسلامي، وما تزال القضية مطروحة إلى الآن، ونحن نسمي العصر الذي نعيش فيه بعصر الصورة.

إن شوارع مدننا العربية مليئة بالصور الإشهارية، وبعضها بصور الرؤساء والحكام، في أحجام متفاوتة. كما أننا نجد في بعضها حضورا لتماثيل «الزعماء» في ساحات عمومية. وكان سقوط تمثال صدام حسين دليلا على سقوط نظام، وأفول حقبة تاريخية. كان تمثال الماريشال ليوطي يحتل موقعا هاما في ساحة الأمم المتحدة في قلب الدار البيضاء. بعد الاستقلال طولب بإزالته لأنه يرمز إلى الاحتلال، وفعلا تم نقله إلى فرنسا في أوائل الستينيات، ثم أعيد ليظهر مجددا في واجهة بناية القنصلية الفرنسية بالدار البيضاء. حين نقارن هذه الذهنية القائمة على الإبادة والإزالة عندنا بما نجده عند الغربيين يتبين لنا الفرق بين الذهنيتين. لقد طردت إسبانيا المسلمين من جزيرتها، ولكنها أبقت على الفضاء العربي ـ الإسلامي، وها هي الآن تفتخر به، وتقدمه على أنه تراث إسباني.

كل الدول التي تعاقبت على المغرب كانت تعتمد إبادة المعالم المعمارية السابقة عليها، وتعمل على تقديم بدائل عنها تتعرض بدورها للزوال مع ظهور دولة جديدة. لذلك لا عجب أن نتساءل ما بقي من تراثنا الفضائي؟ وماذا يمكن أن نقدم للسائح أو المواطن الذي يعيش بلا تاريخ؟ أرى في هذا النطاق أن القاهرة ظلت تمثل استثناء نسبيا، حيث أنها تتيح لزائرها التعرف على حقب متعددة من تاريخها من الفراعنة إلى الحقبة الإسلامية فالمملوكية والتركية والفرنسية. لكن الإهمال وعدم الصيانة يجعلها غير ذات قيمة، لأنها لا تبدو للمرء على الوجه الذي يضفي عليها جمالا، ويظهرها على الهيئة المناسبة.

إن تجلي التاريخ للأجيال المتعاقبة، من خلال المعالم التاريخية والرمزية للفضاء الذي نعيش فيه يقوي الصلة بالحاضر، ويجعله مفتوحا على المستقبل لأنه يؤسس لعلاقة قوية مع الوطن. وحين يتشكل وعي الطفل، في غياب الذاكرة الجماعية، على معالم غير واضحة للعيان تضعف علاقته بما يحيط به. أتذكر كيف كانت صور الكتاب والشعراء المصاحبة للنصوص في الكتاب المدرسي «اقرأ» لأحمد بوكماخ من بين العوامل التي جعلتنا نهتم بالكتاب وبالثقافة، وكان ذلك حافزا للارتباط بالعوالم التي أسس لها أولئك الكُتاب. ماذا يضير البيضاويين بقاء تمثال الماريشال ليوطي في قلب الدار البيضاء بدل أن يدخل القنصلية الفرنسية؟ ماذا يجدي محو الذاكرة التاريخية؟ إنه «تمثال» في المنظور الإسلامي. ولا شك أن الذي أقامه لم يفعل ذلك بهدف التطاول على الذات الإلهية بزعمه أنه قادر على الخلق. كما أنه لم يقدم على ذلك إلا بهدف محدد وهو تسجيل حدث تاريخي له رمزيته الخاصة. وما إرجاعه إلى القنصلية سوى دليل على تمجيد هذا التاريخ. إن المغاربة سوف لا يقدّمون له القرابين، أو يحرقون عليه البخور، أو يقدِمون على عبادته. وما يمكن أن نقوله عن تمثال ليوطي، نقوله أيضا عن تمثال صدام حسين. أليس بقاؤه في محله، بدل إزالته وتحطيمه، دليلا على أن البقاء لله وحده، وأن كل من رآه سيستخلص العبرة التي يقدمها التاريخ للجميع. هذا علاوة على كون الفضاء الذي يترك فيه يظل ملكا للجميع، وليس لمن سيقيم على أرضيته سوقا تجاريا، أو تجمعا سكانيا؟

بماذا يمكن أن يفتي المجلس العلمي المغربي حول إقامة تمثال ابن بطوطة؟ وماذا يمكن لمجلس طنجة أن يفعل تمجيدا لرموز المدينة وهي تتجدد لتصبح محل استقطاب اقتصادي وسياحي؟ لا يتصل هذا السؤال في جوهره بطنجة فقط، ولكنه يتعلق بكل المدن المغربية والعربية وعلاقاتها بتاريخها وحاضرها ومستقبلها. لقد تغيرت النظرة إلى الصورة والتمثال، ولم تبق لهما تلك الوظيفة التقديسية التي كانت في العصور القديمة. وما نعاينه في السينما، والمسرح، والرسم… خير دليل على ذلك. لقد رفض أفلاطون «الحوار» في الملحمة لأنه محاكاة من درجة ثانية لعالم المثل، عكس ما نجد عند أرسطو.

إن للصورة وللتمثال وظيفة جمالية وتربوية، وهناك وسائل شتى لممارستها، سواء تحقق ذلك من خلال التصوير أو الخط أو التشكيل وبدل ممارسة التلوث الإشهاري الذي يملأ شوارعنا، فإن تزيين مدننا برمزيات ذات بعد ثقافي وتاريخي كفيل بربط الماضي بالحاضر والمستقبل، وجعل الأجيال تعتز برموزها الوطنية والعربية، وإلا فإنها ستبحث لها عن رموز لا علاقة لها بثقافتها وتاريخها وهويتها.

كاتب مغربي

تعليقات